Strategische Planung: Beispiel, Dauer, Prozess: Einfach erklärt mit Schritt-für-Schritt Beispiel

Entdecken Sie ein echtes Beispiel für strategische Planung inkl. Schritt-für-Schritt Beispiel mit Slides von McKinsey.

Strategische Planung Beispiel: Erfolgreiche Wachstumsstrategie: So gelingt nachhaltige Entwicklung bis 2028

Das nachfolgenden Beispiel basiert auf einem realen Beispiel für strategische Unternehmensplanung, das ursprünglich im Rahmen einer professionellen Managementberatung (McKinsey & Company) entwickelt wurde. Die Präsentation zeigt eine echte Vorgehensweise, wie führende Unternehmen ihre Wachstumsstrategie strukturieren und umsetzen. Unternehmensname, Markennamen sowie konkrete Zahlen- und Länderdetails wurden zu Illustrationszwecken anonymisiert bzw. „gesäubert“ (sanitized).

Ein wohlüberlegter strategischer Plan ist der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Im Mittelpunkt steht, wie man vorhandene Stärken gezielt nutzt, Wachstumspotenziale in Kernmärkten erschließt und strategisch in Themen wie Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit investiert. Am Beispiel dieses anonymisierten, aber realen Case zeigen wir, wie eine exzellente Wachstumsstrategie entwickelt und in der Praxis umgesetzt wird – vom Status quo bis zu den Initiativen für die kommenden Jahre.

Ausgangslage: Starke Basis für weiteres Wachstum

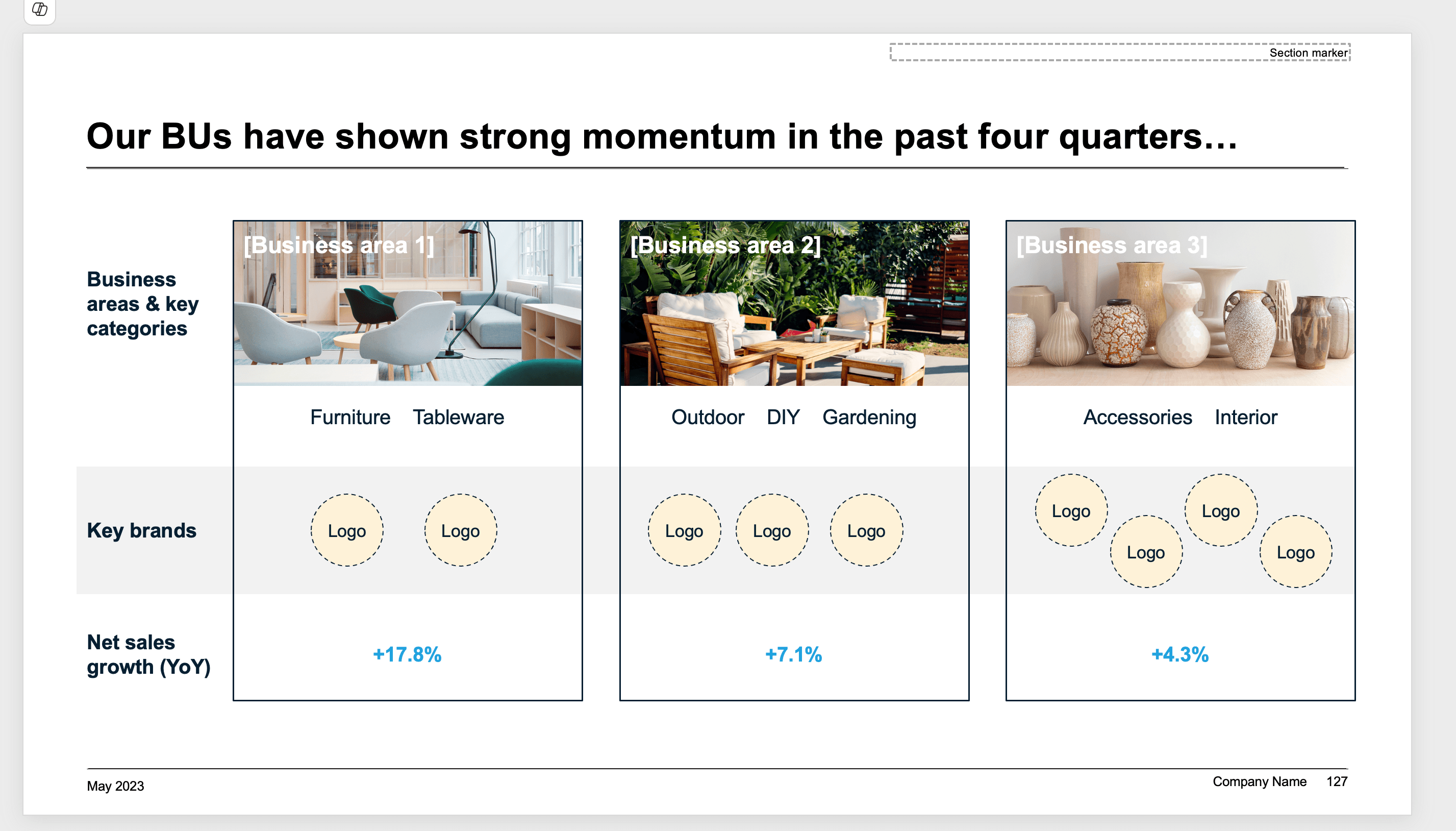

Unsere strategische Planung startet mit einer gefestigten Ausgangslage: Das Unternehmen profitiert von mehreren Marktführern im Portfolio, hoher Wachstumsdynamik in den letzten Quartalen und einem diversifizierten, internationalen Talentpool. Gerade diese starken Marken

und das breite Know-how sind Treiber für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Unsere jüngsten Erfolge sind erst der Anfang unserer Wachstumsreise. Nun gilt es, bestehende Stärken noch weiter auszubauen und zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.

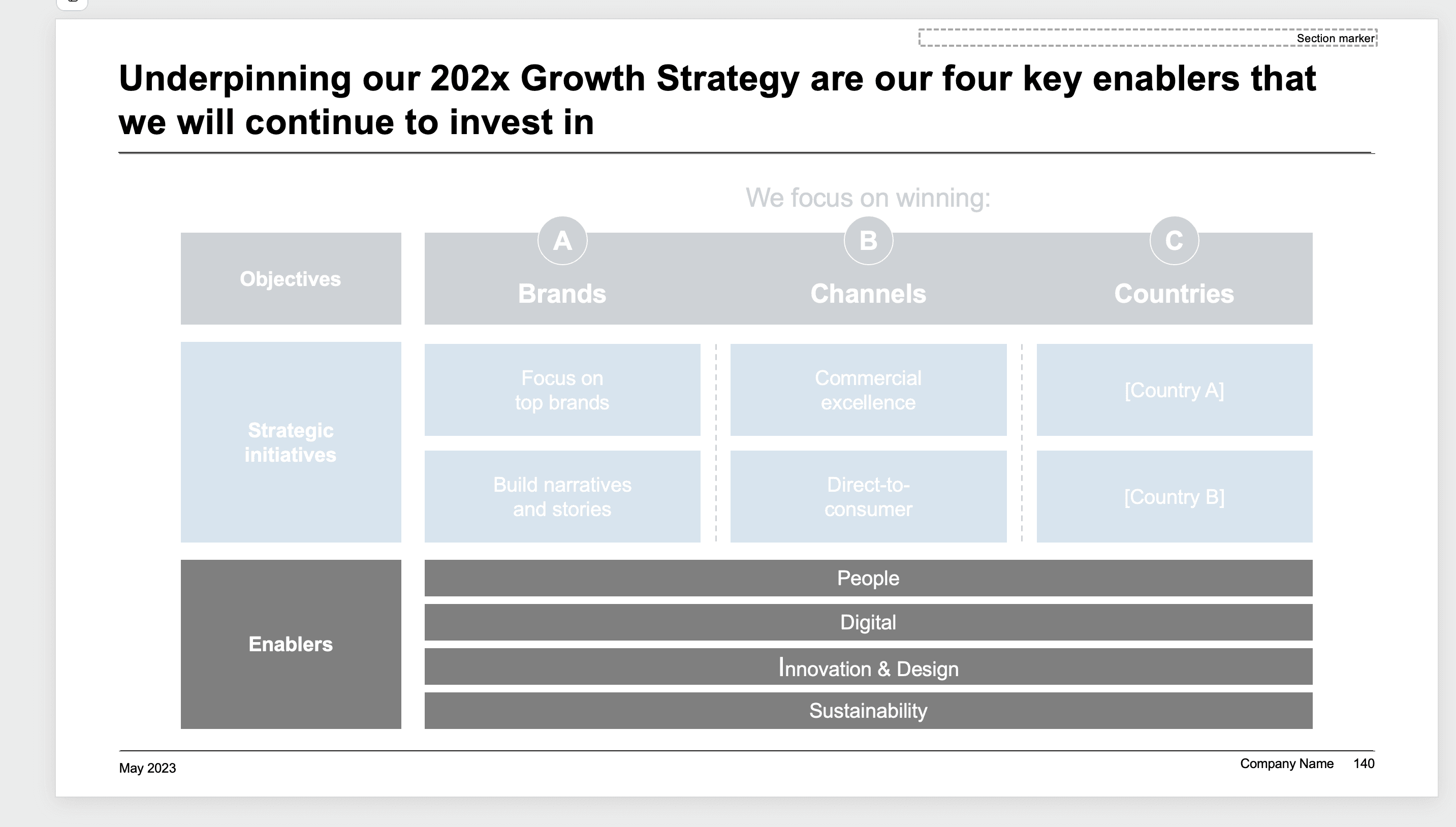

Drei Stoßrichtungen als strategisches Fundament

Die langfristige Verbesserung fußt auf drei klaren strategischen Zielen:

- Marken: Konzentration auf starke, globale Marken (insbesondere Brand A) und gezieltes Storytelling zur Markenbildung.

- Vertriebskanäle: Exzellenz in Vertrieb und Einkauf – sowohl stationär als auch im Direktvertrieb (Direct-to-Consumer).

- Ländermärkte: Fokussiertes Wachstum in profitablen Kernmärkten (wie Country A und Country B).

Für jedes Ziel werden spezifische Initiativen formuliert, um die jeweiligen Schwerpunkte gezielt voranzutreiben.

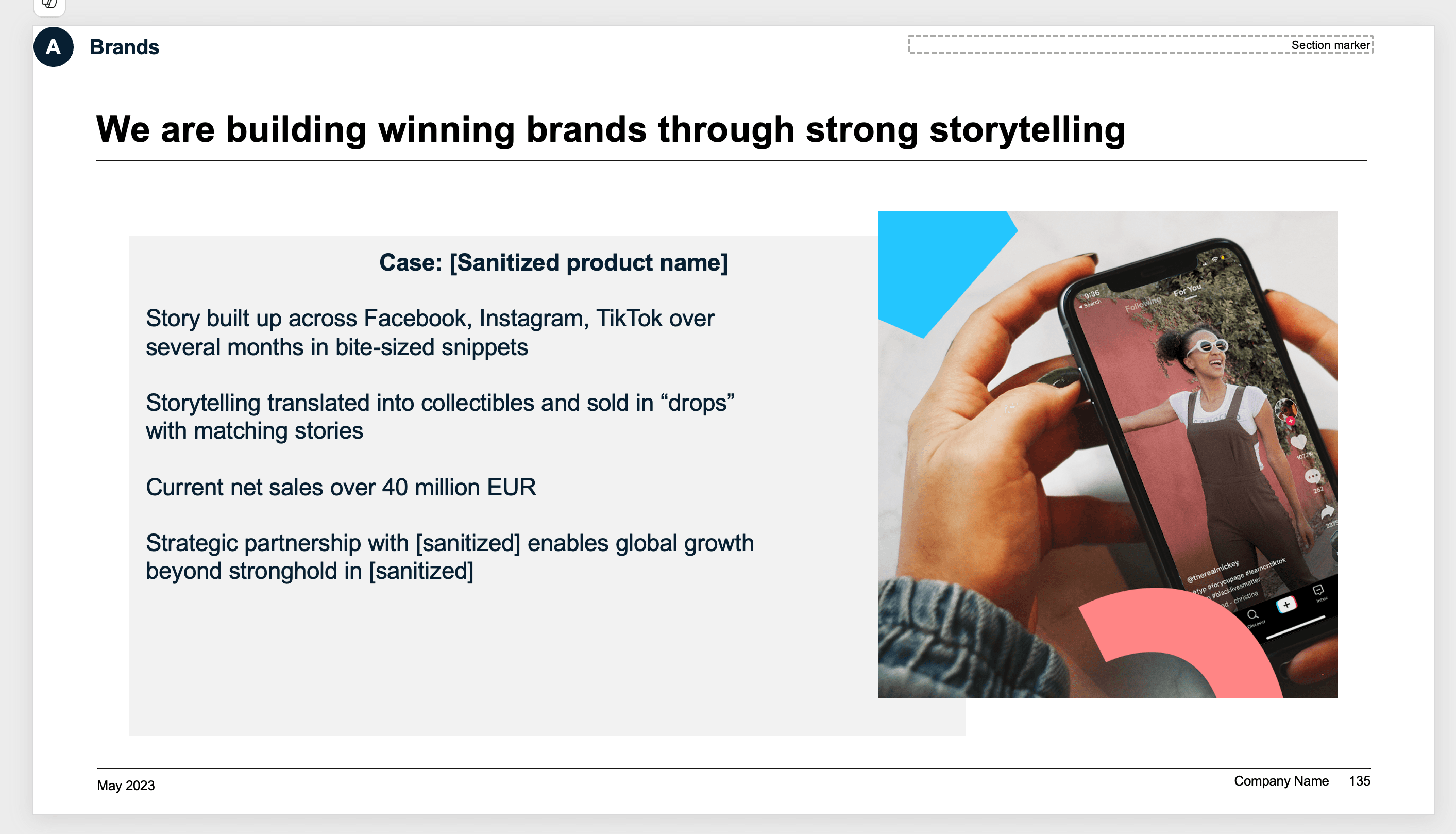

Beispiel: Markenführung mit Fokus und Storytelling

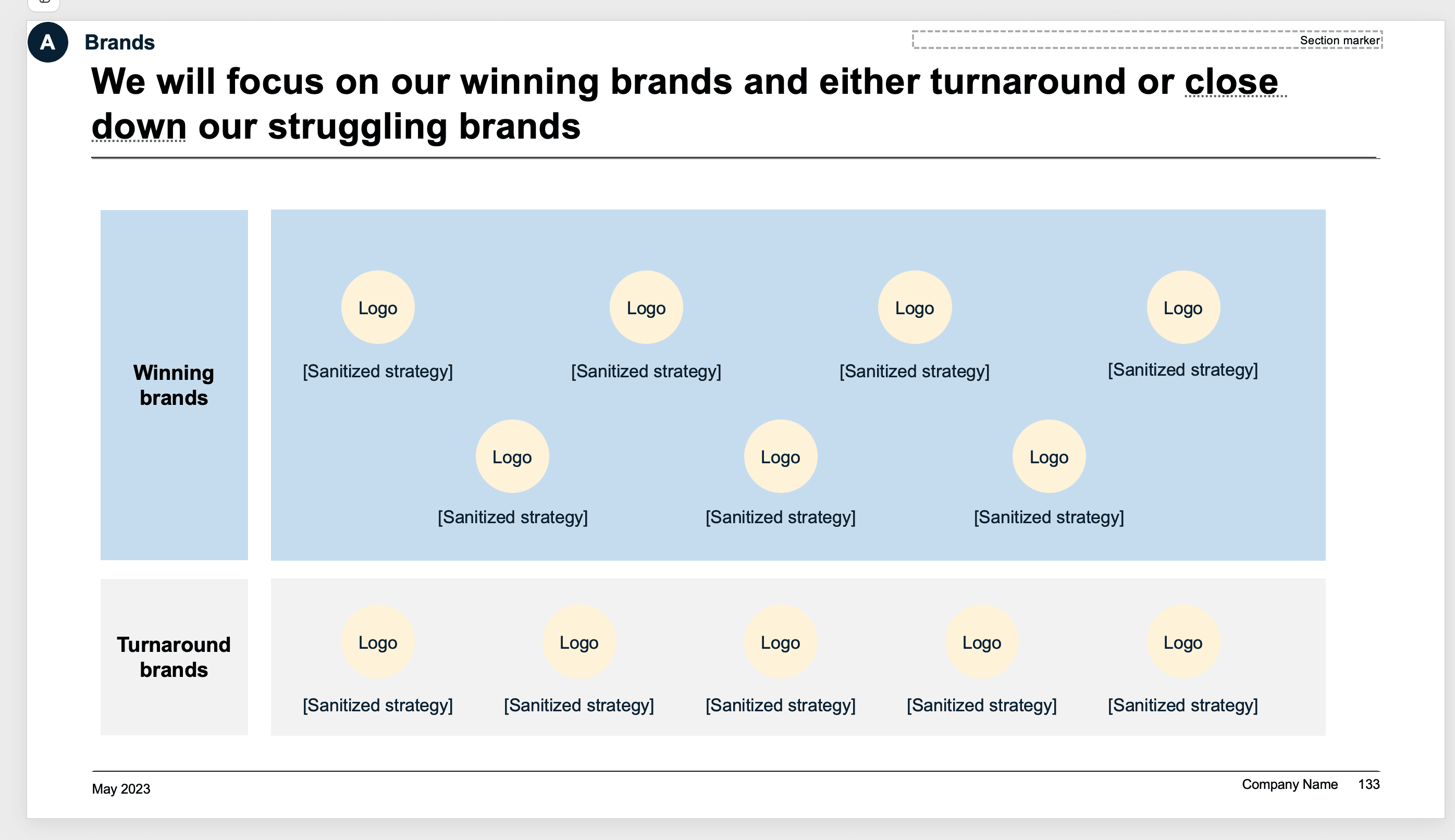

Die Konzentration auf die stärksten Marken bleibt einer der wichtigsten Hebel.

Brand A steht exemplarisch für globale Strahlkraft und kontinuierliches Wachstum – mehr als ein Drittel des Umsatzes stammt aus dieser einen Marke. Durch gezieltes Storytelling über Social Media, Influencer-Kampagnen und zeitlich begrenzte „Drops“ werden neue Zielgruppen erschlossen und emotionale Markenbindung aufgebaut.

Prämisse: Gewinner-Marken weiter stärken, schwächere Marken gezielt umstrukturieren oder aus dem Portfolio entfernen, um Ressourcen optimal einzusetzen.

Beispiel: Vertriebskanäle gezielt entwickeln

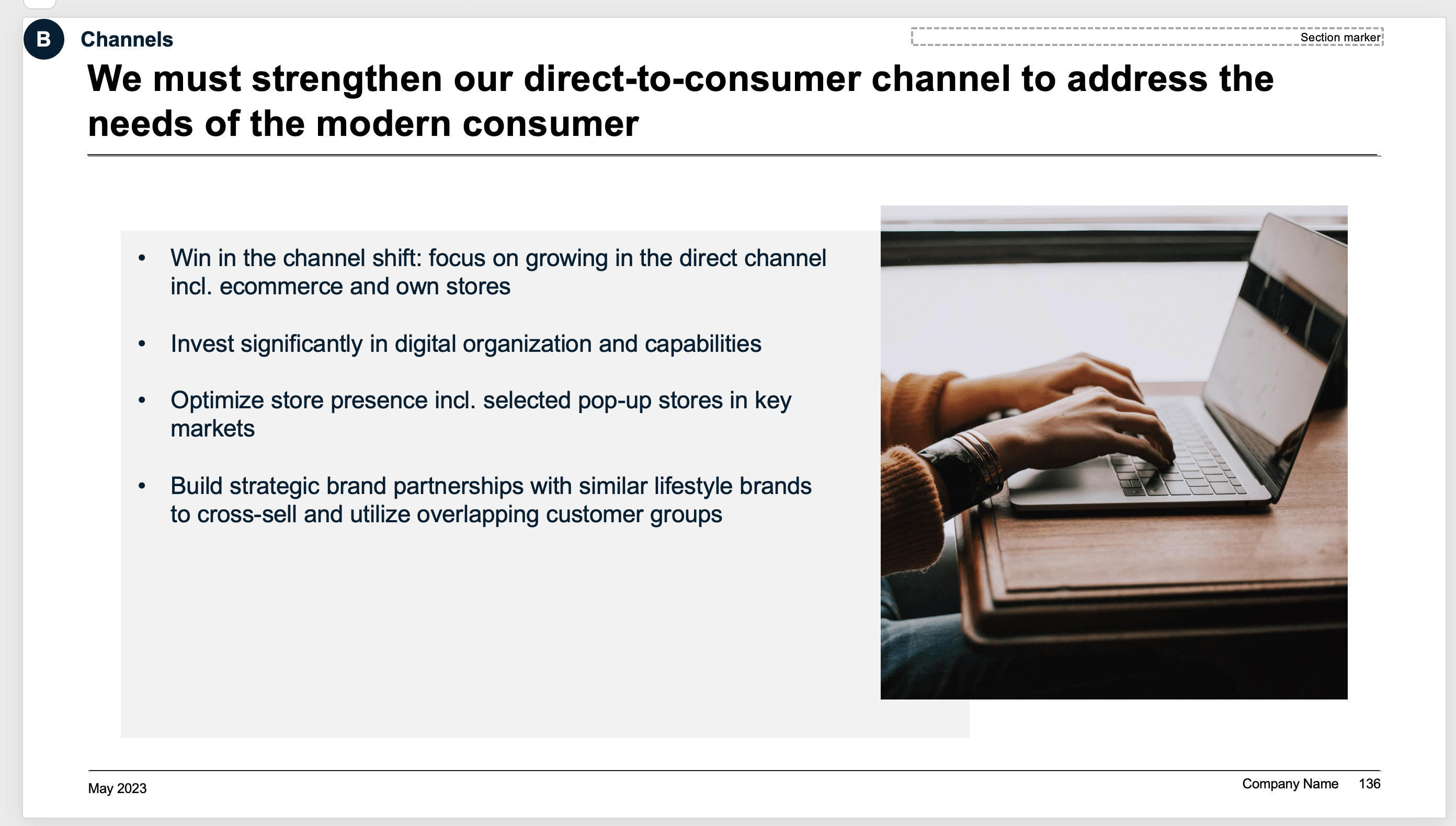

Im Vertrieb liegt der Fokus auf Commercial Excellence und dem Ausbau des Direktkundengeschäfts:

- Wertbasierte Preisstrategien und datenbasiertes Shop-Management

- Nutzung von KI/ML zur Preisoptimierung in Echtzeit

- Aufbau einer starken E-Commerce-Präsenz, unterstützt durch Pop-up-Stores und strategische Partnerschaften

- Optimale Verzahnung von Online- und Offlineerlebnis

Beispiel: Marktausbau in Kernländern

In Märkten wie Country A

sorgt der Fokus auf Qualität, starke Handelsplattformen und die führende Markenposition für weiterhin solides Wachstum (durchschnittlich 14 % p.a.). Country B wächst noch dynamischer, mit 50 % jährlichem Umsatzwachstum – u.a. getrieben durch lokale Teams und Digitalisierung (über 50 % des Umsatzes über Direktvertrieb/E-Commerce).

Enabler: Die vier Erfolgsfaktoren der Zukunft

Alle Initiativen werden getragen von vier zentralen Enablern:

| Bereich | Kurzbeschreibung |

|---|---|

| Menschen (People) | Aufbau, Entwicklung und Motivation eines diversen, internationalen Teams |

| Digital | Fortschrittliche IT-Infrastruktur, Datenanalysen, digitale Organisation |

| Innovation & Design | Kontinuierliche Produktinnovation & exzellente Designkompetenz, um Trends zu setzen |

| Nachhaltigkeit | Verantwortungsvolle Wertschöpfung, nachhaltige Materialien & Prozesse |

Diese Säulen sind integraler Bestandteil jeder Strategie und sichern die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit langfristig.

Der Prozessablauf strategische Planung – in fünf klaren Schritten

Ein strukturierter Prozess der strategischen Planung ist der Schlüssel zum nachhaltigen Unternehmenserfolg. Beratungen wie McKinsey setzen dabei auf eine so genannte Strategy House-Logik, die in fünf zentrale Schritte unterteilt ist. Schritte des strategischen Planungsprozesses und eine klare Verteilung auf einen mittel- oder langfristigen strategische Planung Zeitraum (z. B. 3–5 Jahre) sorgen dafür, dass die Strategie sowohl ambitioniert als auch realistisch umsetzbar bleibt.

1. Zusammenfassung & Ausgangspunkt (Summary / Starting Point)

Zunächst wird das Marktumfeld überblicksartig analysiert:

- Aktuelle Marktentwicklung und Wettbewerbsumfeld

- Unternehmensposition und finanzielle Rahmenbedingungen

- Zentrale strategische Säulen (Pillars) und Initiativen

Das Ziel: Relevante Trends und die eigene Ausgangslage umfassend verstehen.

2. Definition von Purpose und Vision

Im nächsten Schritt wird geklärt, wohin die Reise gehen soll:

- Was ist unser „Purpose“, unser Grund, warum es uns gibt?

- Wie sieht unsere Vision für den gewählten Planungszeitraum (z. B. 2028) aus?

- Welche Ziele wollen wir uns setzen?

3. Strategische Ziele & Must-Win Battles

Jetzt erfolgt die Ausarbeitung der strategischen Ziele:

- In welchen Bereichen, Märkten oder Produkten wollen wir gewinnen (siehe auch Marktpotentialanalyse)

- Was sind unsere „Must-win battles“ – also die erfolgskritischen strategischen Säulen?

- Welche Handlungsfelder und Fokusthemen stehen im Vordergrund?

4. Strategische Initiativen & Enabler

Die Ziele werden in konkrete Maßnahmen übersetzt:

- Welche Initiativen bringen uns wirklich voran?

- Wie sind diese messbar? (KPIs)

- Welche Enabler (z. B. Technologie, Kultur, Fachkräfte) sind nötig, um diese Initiativen umzusetzen?

5. Roadmap und Umsetzung

Abschließend wird der Prozessablauf strategische Planung auf einen konkreten Umsetzungsfahrplan heruntergebrochen:

- Was sind die wichtigsten Meilensteine im strategischen Planung Zeitraum?

- Welche Anforderungen und Ressourcen müssen erfüllt werden?

- Wie sehen die nächsten Schritte aus, um schnell Erfolge sichtbar zu machen?

Fazit: Klare Schritte für nachhaltigen Strategieerfolg

Ob für große Konzerne oder Mittelständler: Die Schritte des strategischen Planungsprozesses sorgen dafür, dass zwischen Zieldefinition und Umsetzung keine Lücken entstehen. Durch einen stringenten Prozessablauf strategische Planung maximierst du die Erfolgschancen und sorgst dafür, dass das gesamte Unternehmen den strategischen Kurs gemeinsam steuert.

Struktur und Template für eine strategische Planung

Basierend auf obigem Beispiel für eine strategische Planung, hier ein allgemeines Template zur Erstellung einer strategischen Planung.

[Titel: Beispiel „Wachstumsstrategie 20xx – Wie wir unser Unternehmen in die Zukunft führen“]

1. Ausgangslage & Unternehmensstärken

- Was ist die aktuelle Situation? (z. B. Marktposition, Wettbewerb, letzte Performance)

- Auf welchen Stärken kann das Unternehmen aufbauen? (z. B. Marken, Technologien, Mitarbeiter:innen, bestehendes Wachstum)

2. Markt- & Wachstumsanalyse

- Welche Trends bewegen den Markt/Kunden?

- Welche Segmente oder Regionen zeigen Wachstumspotenzial?

- Welche Herausforderungen und Unterschiede bestehen im Produkt- oder Markenportfolio?

3. Strategische Stoßrichtungen / Ziele

- Was sind die übergeordneten strategischen Ziele im Zeitraum (z. B. bis 2028)?

- Beispiele: Fokus auf Kernmarken, Erschließung neuer Märkte, Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit.

4. Zentrale Initiativen zur Zielerreichung

- Für jedes Ziel: Welche Initiativen werden gestartet?

- Beispiel Marken: Ausbau Storytelling, Konzentration auf Top-Brands, Turnaround schwacher Marken

- Beispiel Kanäle: Ausbau Direktvertrieb, E-Commerce-Offensive, Handelsoptimierung, Partnerschaften

- Beispiel Länder: Ausbau in Kernmärkten, Erschließung neuer Regionen

- Zahlen, Daten, Illustrationen zur Verdeutlichung (sofern erlaubt)

5. Enabler & Erfolgsfaktoren

- Was sind die Ermöglicher des Erfolgs?

- Beispiele: Talente (People), digitale Infrastruktur (Digital), Innovation & Design, Nachhaltigkeit

- Kurze Erläuterung, wie diese Enabler konkret unterstützt & weiterentwickelt werden

6. Fazit & Ausblick

- Zusammenfassung des strategischen Ansatzes

- Warum ist der Weg erfolgversprechend?

- Call-to-Action (z.B. Austausch zu eigenen Erfahrungen, Lessons Learned)

Strategische Planung: Methoden und Instrumente

Folgende Methoden und Instrumente eignen sich für den Strategischen Prozess:

Balanced Scorecard: Finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen

Die Balanced Scorecard (BSC) ist ein umfassendes strategisches Planungsinstrument, das sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Kennzahlen miteinander verknüpft. Finanzielle Kennzahlen wie Umsatzwachstum und Rentabilität sind essenziell, um die wirtschaftliche Gesundheit eines Unternehmens zu beurteilen. Doch genauso wichtig ist die Betrachtung der Kundenperspektive. Hierbei wird Kundenzufriedenheit und -bindung gemessen, was für den langfristigen Erfolg entscheidend ist.

Weiterhin spielt die interne Prozesskennzahl eine wichtige Rolle, indem sie hilft, Effizienz und Qualität innerhalb des Unternehmens zu analysieren. Die Lern- und Entwicklungsperspektive sollte ebenfalls nicht vernachlässigt werden, da sie die Förderung von Innovation und die Entwicklung der Mitarbeiter in den Fokus rückt.

Für jede dieser Perspektiven sollten klare Zielvorgaben festgelegt und regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Die BSC fungiert auch als Kommunikationsinstrument, das es ermöglicht, alle Mitarbeiter auf die Unternehmensstrategie auszurichten. Dies fördert Teamwork und Zusammenarbeit, da alle auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

Flexibilität ist ein weiterer wichtiger Aspekt der BSC. Die strategische Planung sollte regelmäßig aktualisiert werden, um den aktuellen Marktbedingungen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können Schulungen angeboten werden, um Mitarbeiter im Umgang mit der BSC zu unterstützen, was die Implementierung und Nutzung der Methode erleichtert.

| Methode | Beschreibung | Vorteile | Nachteile |

|---|---|---|---|

| SWOT-Analyse | Eine grundlegende Methode zur Bewertung interner Stärken und Schwächen sowie externer Chancen und Risiken. | Bietet einen klaren Überblick über die aktuelle Unternehmenssituation; unterstützt die strategische Entscheidungsfindung. | Kann oberflächlich sein, wenn externe Faktoren nicht ausreichend berücksichtigt werden. |

| Balanced Scorecard (BSC) | Verknüpft finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen, um die Strategie eines Unternehmens zu operationalisieren. | Fördert die Ausgewogenheit der Zielverwirklichung in verschiedenen Unternehmensbereichen. | Komplexität kann zu Implementierungshürden führen; Fokus auf intangiblen Faktoren kann die Bewertung erschweren. |

| Business Model Canvas | Visualisiert die wichtigsten Elemente eines Geschäftsmodells, einschließlich Kundenbeziehungen, Einnahmequellen und Schlüsselressourcen. | Fördert die Zusammenarbeit im Team und ermöglicht eine klare Strukturierung der strategischen Planung. | Erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und die Einbeziehung aller relevanten Stakeholder. |

| Objectives and Key Results (OKRs) | Ein Framework zur Festlegung und Verfolgung von Zielen; fokussiert sich auf messbare Ergebnisse. | Hilft Teams, ehrgeizige Ziele zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen. | Zu viele Ziele können überfordern; es sollte auf eine begrenzte Anzahl geachtet werden. |

| Fünf-Kräfte-Modell nach Porter | Analysiert die Wettbewerbsumgebung eines Unternehmens und die Kräfte, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. | Hilft, das Wettbewerbsumfeld besser zu verstehen und strategische Entscheidungen zu treffen. | Fokussiert sich stark auf externe Faktoren und kann interne Stärken vernachlässigen. |

| Gap-Analyse | Identifiziert die Lücke zwischen dem aktuellen Zustand und dem gewünschten Zielzustand. | Hilft, spezifische Maßnahmen zu entwickeln, um die Differenz zu schließen. | Kann komplex werden, wenn viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. |

| STEP-Analyse | Berücksichtigt externe Faktoren wie sozio-kulturelle, technologische, wirtschaftliche und politische Einflüsse auf das Unternehmen. | Bietet eine ganzheitliche Perspektive auf die Unternehmensumgebung. | Kann in der Anwendung zeitaufwendig sein und erfordert umfassende Recherche. |

| Problemorientierte strategische Planung | Beginnt mit der Identifizierung aktueller Probleme und erstellt Strategien zur Lösung dieser Herausforderungen. | Fokussiert sich auf die dringendsten Bedürfnisse des Unternehmens. | Kann zu einer kurzfristigen Perspektive führen, wenn nicht auch langfristige Ziele berücksichtigt werden. |

| Strategy Mapping | Visualisiert, wie die verschiedenen Ziele eines Unternehmens miteinander verbunden sind und deren Auswirkungen. | Stellt Zusammenhänge zwischen den Zielen dar und fördert ein besseres Verständnis der strategischen Ausrichtung. | Kann komplex sein, wenn viele Ziele und Verbindungen vorhanden sind. |

Business Model Canvas: Geschäftsmodell visualisieren

Das Business Model Canvas ist ein kraftvolles Werkzeug zur Visualisierung von Geschäftsmodellen. Es besteht aus neun Bausteinen, die zentrale Aspekte wie Wertangebote, Kundenbeziehungen und Einnahmequellen definieren. Durch die klare Segmentierung der Zielgruppen und die Analyse ihrer Bedürfnisse wird das Verständnis für den Markt vertieft.

Die Darstellung von Einnahmequellen und Kostenstrukturen schafft Transparenz und ermöglicht eine fundierte Entscheidungsfindung. Zudem hilft die Identifikation von Schlüsselressourcen und -aktivitäten, die für die Wertschöpfung notwendig sind. Partnerschaften und Netzwerke können strategisch gestaltet werden, um das Geschäftsmodell zu stärken.

Das Canvas sollte als lebendiges Dokument betrachtet werden, das regelmäßig aktualisiert wird, um Veränderungen im Markt und im Unternehmen zu berücksichtigen. Workshops zur Erstellung des Canvas fördern den Input des Teams und stärken die Zusammenarbeit. Die Visualisierung des Modells verbessert die Kommunikation und das Verständnis innerhalb des Teams, was zu einer besseren Umsetzung der Strategie führt.

Darüber hinaus kann das Canvas genutzt werden, um Innovationspotenziale zu identifizieren und Feedback von Stakeholdern einzuholen, um das Geschäftsmodell kontinuierlich zu optimieren. Indem es alle wesentlichen Aspekte eines Geschäftsmodells an einem Ort zusammenführt, bietet das Business Model Canvas eine klare und strukturierte Grundlage für die strategische Planung.

- Neun Bausteine des Canvas definieren, wie Wertangebote und Kundenbeziehungen.

- Zielgruppen klar segmentieren und deren Bedürfnisse analysieren.

- Einnahmequellen und Kostenstruktur transparent darstellen.

- Schlüsselressourcen und -aktivitäten identifizieren, die für die Wertschöpfung notwendig sind.

- Partnerschaften und Netzwerke gestalten, um das Geschäftsmodell zu stärken.

- Canvas als lebendiges Dokument nutzen, das regelmäßig aktualisiert wird.

- Workshops zur Erstellung des Canvas durchführen, um Teaminput zu fördern.

- Visualisierung des Modells für bessere Kommunikation und Verständnis im Team.

- Canvas zur Identifikation von Innovationspotenzialen nutzen.

- Feedback von Stakeholdern einholen, um das Geschäftsmodell zu optimieren.

Fünf-Kräfte-Modell nach Porter: Wettbewerbsumfeld analysieren

Das Fünf-Kräfte-Modell nach Porter ist ein bewährtes Instrument zur Analyse des Wettbewerbsumfelds eines Unternehmens. Es hilft, die wichtigsten Kräfte zu identifizieren, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen. Zuerst bewertet man die Bedrohung durch neue Wettbewerber. Hierbei ist es wichtig, die Eintrittsbarrieren zu identifizieren, die es neuen Unternehmen erschweren, in den Markt einzutreten. Hohe Investitionskosten oder starke Markenbindung können beispielsweise als Barrieren wirken.

Die Verhandlungsmacht der Lieferanten ist die zweite Kraft. Eine gründliche Analyse hilft, Abhängigkeiten zu erkennen, die ein Unternehmen anfällig machen können. Wenn es nur wenige Lieferanten gibt, können diese ihre Preise diktieren, was die Gewinnmargen des Unternehmens beeinträchtigen kann.

Ähnlich ist die Verhandlungsmacht der Kunden zu betrachten. Wenn Kunden eine hohe Macht haben, können sie Druck auf die Preise ausüben. Daher ist es wichtig, diese Macht einzuschätzen, um geeignete Preisstrategien zu entwickeln und eine langfristige Kundenbindung zu fördern.

Eine weitere wichtige Kraft ist die Bedrohung durch Substitute. Hier sollte man alternative Produkte oder Dienstleistungen in Betracht ziehen, die den Kunden als Ersatz dienen könnten. Eine erhöhte Verfügbarkeit von Alternativen kann die Preise und die Nachfrage beeinflussen.

Die Rivalität unter bestehenden Wettbewerbern stellt die fünfte Kraft dar. Eine sorgfältige Analyse dieser Rivalität ist entscheidend, um effektive Strategien zu entwickeln, die sich von der Konkurrenz abheben. Regelmäßige Überwachung des Wettbewerbsumfelds ermöglicht es, Veränderungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.

Um die Analyse zu unterstützen, sollte auch Marktforschung betrieben werden, um relevante Daten zu sammeln. Das Modell kann als Grundlage für strategische Entscheidungen dienen und hilft, Szenarioanalysen durchzuführen, um mögliche Entwicklungen zu simulieren. Außerdem ist Teamwork wichtig, um verschiedene Perspektiven in die Analyse einzubeziehen.

Gap-Analyse: Lücken identifizieren

Die Gap-Analyse ist ein effektives Werkzeug, um die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Zustand eines Unternehmens und dem angestrebten Zielzustand zu erkennen. Zunächst ist es wichtig, den Ist-Zustand klar zu definieren und zu dokumentieren. Dies kann zum Beispiel durch eine umfassende Analyse der aktuellen Geschäftsprozesse, der Marktposition oder der finanziellen Situation geschehen. Anschließend sollte der Soll-Zustand detailliert beschrieben werden, um eine klare Vision zu entwickeln, wo das Unternehmen hin möchte.

Im nächsten Schritt erfolgt die Analyse der Lücken zwischen Ist- und Soll-Zustand. Hierbei werden die spezifischen Bereiche identifiziert, in denen Verbesserungsbedarf besteht. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen feststellen, dass seine digitale Präsenz hinter den Erwartungen zurückbleibt. Daraufhin können konkrete Maßnahmen zur Schließung dieser Lücken entwickelt werden, wie etwa die Implementierung einer neuen Marketingstrategie oder die Einführung innovativer Technologien.

Es ist auch entscheidend, Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen festzulegen, damit jeder im Team weiß, was von ihm erwartet wird. Um den Fortschritt zu überwachen, sollten regelmäßige Überprüfungen stattfinden, bei denen Anpassungen vorgenommen werden können, falls nötig. Die Gap-Analyse kann in Workshops mit dem Team durchgeführt werden. Dies fördert die Integration verschiedener Sichtweisen und Ideen.

Zusätzlich kann die Nutzung von Kennzahlen helfen, den Fortschritt messbar zu machen. So kann beispielsweise die Anzahl der neuen Kunden oder die Steigerung des Umsatzes als Erfolgskriterien dienen. Die Gap-Analyse sollte als Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses angesehen werden, um sicherzustellen, dass das Unternehmen flexibel auf Veränderungen reagieren kann. Schließlich ist die Dokumentation der Ergebnisse für zukünftige Planungen unerlässlich, da sie als wertvolle Referenz für die strategische Entwicklung dient.

STEP-Analyse: Externe Faktoren berücksichtigen

Die STEP-Analyse ist ein wichtiges Werkzeug, um externe Faktoren zu betrachten, die das Geschäft beeinflussen können. Ein zentraler Aspekt ist die Analyse sozio-kultureller Faktoren. Hierbei geht es darum, Trends und Veränderungen im Kundenverhalten zu erkennen, die sich aus gesellschaftlichen Entwicklungen ergeben. Zum Beispiel können Veränderungen in den Werten und Einstellungen der Gesellschaft direkten Einfluss auf die Nachfrage nach bestimmten Produkten haben.

Ein weiterer Bereich der STEP-Analyse sind technologische Entwicklungen. Unternehmen sollten diese ständig beobachten, da neue Technologien sowohl Chancen als auch Risiken darstellen können. Ein Beispiel ist die Digitalisierung, die viele Branchen revolutioniert hat und Unternehmen zwingt, ihre Strategien anzupassen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Faktoren wie Inflation, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliches Wachstum beeinflussen das Kaufverhalten der Kunden und die gesamte Geschäftslage. Daher ist es wichtig, diese Aspekte bei der strategischen Planung im Auge zu behalten.

Politische und rechtliche Faktoren sind ebenfalls nicht zu unterschätzen. Veränderungen in der Gesetzgebung oder politische Instabilität können erhebliche Risiken für Unternehmen darstellen. Eine gründliche Analyse dieser Faktoren hilft, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

Die STEP-Analyse sollte regelmäßig aktualisiert werden, um aktuelle Trends zu erfassen. Datenquellen wie Marktberichte, Umfragen und soziale Medien können hierbei nützlich sein. Workshops zur STEP-Analyse sind eine gute Möglichkeit, um Teaminput zu fördern und unterschiedliche Perspektiven zu integrieren.

Letztlich sollten die Ergebnisse der STEP-Analyse in die strategische Planung einfließen. Strategien sollten entwickelt werden, um auf die identifizierten externen Faktoren zu reagieren. Zudem kann die STEP-Analyse als Teil der Risikoanalyse genutzt werden, um die Resilienz des Unternehmens zu stärken.

Problemorientierte strategische Planung: Probleme lösen

Die problemorientierte strategische Planung ist ein wichtiger Ansatz, um aktuelle Herausforderungen in einem Unternehmen gezielt anzugehen. Der Prozess beginnt mit der klaren Identifizierung und Priorisierung von Problemen, die das Unternehmen betreffen. Anschließend erfolgt eine Ursachenanalyse, um die Wurzeln der Schwierigkeiten zu verstehen. Das ermöglicht es, gezielte Lösungsansätze zu entwickeln, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Perspektiven berücksichtigen.

Im nächsten Schritt werden konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Lösungen geplant, wobei Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Ein regelmäßiger Fortschritt, der dokumentiert wird, ist entscheidend, um den Erfolg der getroffenen Maßnahmen zu überprüfen. Dabei ist es wichtig, Feedback von den Mitarbeitern einzuholen, um die Wirksamkeit der Lösungen zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Um verschiedene Perspektiven in den Prozess einzubeziehen, können Workshops zur problemorientierten Planung durchgeführt werden. Diese fördern den Austausch und die Kreativität im Team. Zudem ist es wichtig, Flexibilität zu bewahren, um auf unerwartete Herausforderungen reagieren zu können. Ressourcen sollten effizient eingesetzt werden, um die Lösungen erfolgreich umzusetzen, und eine zielgerichtete Kommunikation der Problemlösungsstrategien an alle Mitarbeiter sorgt dafür, dass alle an einem Strang ziehen.

Strategy Mapping: Ziele und Zusammenhänge visualisieren

Strategy Mapping ist eine Methode, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Ziele klar zu definieren und in einer logischen Reihenfolge anzuordnen. Durch diese Visualisierung werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen Zielen dargestellt, was es einfacher macht, die Zusammenhänge zu verstehen. Visuelle Darstellungen, wie Diagramme oder Grafiken, fördern das Verständnis und machen komplexe Strukturen greifbarer.

Es ist wichtig, die Strategy Map regelmäßig zu aktualisieren, um Veränderungen im Unternehmensumfeld zu berücksichtigen. Workshops zur Entwicklung dieser Maps sind hilfreich, da sie den Input des gesamten Teams integrieren. So können Zielkonflikte identifiziert und Lösungen erarbeitet werden, die im besten Interesse des Unternehmens sind.

Die Map kann zudem als effektives Kommunikationswerkzeug genutzt werden, um alle Mitarbeiter auf die Strategie auszurichten. Der Fortschritt der Zielverwirklichung sollte regelmäßig überprüft und dokumentiert werden, um sicherzustellen, dass alle auf dem richtigen Weg sind. Bei der Entwicklung der Map ist es sinnvoll, Teammitglieder einzubeziehen, um Akzeptanz und Engagement zu schaffen. Letztlich sollte Strategy Mapping nicht nur als isolierte Methode, sondern als Teil des gesamten strategischen Managementprozesses betrachtet werden.

Dauer der strategischen Planung

Die Dauer der strategischen Planung kann stark variieren und ist stark von der spezifischen Situation der Organisation abhängig. In der Regel dauert ein strategischer Planungsprozess zwischen 6 und 12 Monaten. Für Organisationen, die zum ersten Mal eine strategische Planung durchführen, kann dieser Zeitraum sogar länger sein, da sie mehr Ressourcen und Zeit benötigen, um die Grundlagen zu schaffen. Eine gründliche Analyse, die für die Entwicklung der Strategie erforderlich ist, spielt eine entscheidende Rolle und kann die Zeit erheblich beeinflussen.

Zusätzlich können Umfragen und Interviews zur Einbindung der Stakeholder Zeit in Anspruch nehmen, was den Gesamtprozess verlängert. Je mehr Stakeholder in den Prozess einbezogen werden, desto mehr Zeit muss für deren Meinungen und Rückmeldungen eingeplant werden. Auch die Komplexität der internen Abläufe und Prozesse kann dazu führen, dass der Zeitraum der strategischen Planung länger als erwartet ist. Regelmäßige Meetings und Feedback-Runden sind wichtig für die Abstimmung, erfordern jedoch zusätzliche Zeit. Die Durchführung eingehender Marktanalysen und Wettbewerbsvergleiche kann ebenfalls zur Verlängerung des Zeitrahmens beitragen. Zudem kann die Anpassung und Überarbeitung der Strategie während des Prozesses die Dauer beeinflussen, da diese Schritte oft eine sorgfältige Überprüfung und Diskussion erfordern.

- Die Dauer der strategischen Planung hängt stark von der spezifischen Situation der Organisation ab.

- Ein typischer Zeitrahmen für die strategische Planung liegt zwischen 6 und 12 Monaten.

- Erstanträge können länger dauern, da sie mehr Ressourcen und Zeit benötigen.

- Der Umfang der Analyse, die für die Strategie erforderlich ist, kann die Zeit erheblich beeinflussen.

- Die Durchführung von Umfragen und Interviews kann zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen.

- Die Anzahl der beteiligten Stakeholder kann den Zeitrahmen erweitern, da deren Meinungen einbezogen werden müssen.

- Die Komplexität der Arbeitsabläufe und der internen Prozesse kann die Dauer verlängern.

- Regelmäßige Meetings und Feedback-Runden sind wichtig, erfordern jedoch zusätzliche Zeit.

- Eingehende Marktanalysen und Wettbewerbsvergleiche tragen ebenfalls zur Dauer bei.

- Die Anpassung und Überarbeitung der Strategie während des Prozesses kann den Zeitrahmen beeinflussen.

Faktoren, die den Zeitraum beeinflussen

Die Größe einer Organisation hat einen direkten Einfluss auf die Dauer der strategischen Planung. In großen Unternehmen müssen oft zahlreiche Stakeholder und Abteilungen einbezogen werden, was den Prozess erheblich verlängern kann. Auch die Komplexität der Aufgaben spielt eine entscheidende Rolle, denn je mehr Details zu berücksichtigen sind, desto mehr Zeit wird benötigt, um die richtigen Analysen durchzuführen und Strategien zu entwickeln. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Managementkompetenz: Erfahrene Führungskräfte können in der Regel schneller Entscheidungen treffen und somit den gesamten Prozess straffen. Zudem kann die Motivation der Mitarbeitenden einen positiven Einfluss auf die Planung haben. Wenn die Belegschaft engagiert ist, lassen sich häufig schneller Konsens und Lösungen finden. Die Vorbereitung von Workshops und Meetings ist ebenfalls entscheidend, da gut strukturierte und vorbereitete Veranstaltungen den Zeitaufwand reduzieren können. Schließlich beeinflusst auch die Verfügbarkeit von Daten und Informationen den Analyseprozess: Wer schnell auf relevante Informationen zugreifen kann, kommt schneller zu fundierten Entscheidungen.

| Faktor | Einfluss auf die Dauer der strategischen Planung |

|---|---|

| Größe der Organisation | Größere Organisationen benötigen mehr Zeit für die Einbeziehung aller Stakeholder und Abteilungen. |

| Komplexität der Aufgaben | Je komplexer die Aufgaben, desto mehr Zeit ist für die Analyse und Entwicklung von Strategien erforderlich. |

| Managementkompetenz | Kompetente Führung kann den Prozess beschleunigen und Entscheidungsfindungen effizienter gestalten. |

| Einbindung der Mitarbeitenden | Die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden kann die Akzeptanz erhöhen und den Prozess effizienter machen. |

| Vorbereitung und Planung | Eine sorgfältige Vorbereitung kann helfen, den Zeitraum durch strukturierte Workshops und Meetings zu reduzieren. |

Größe der Organisation

Die Größe einer Organisation hat einen erheblichen Einfluss auf die Dauer der strategischen Planung. Kleinere Organisationen können oft schneller Entscheidungsprozesse abschließen, da weniger Abteilungen und Hierarchieebenen involviert sind. In großen Unternehmen hingegen müssen viele verschiedene Abteilungen und Stakeholder in den Planungsprozess einbezogen werden, was die Dauer erheblich verlängern kann. Die Anzahl der Mitarbeiter in großen Firmen kann den Umfang der notwendigen Konsultationen erhöhen, was zusätzliche Zeit erfordert. Hierarchieebenen können die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung ebenfalls verlangsamen, da Entscheidungen oft durch mehrere Instanzen genehmigt werden müssen. In kleineren Teams hingegen ist oft mehr Flexibilität vorhanden, was es ihnen ermöglicht, schneller zu arbeiten. Zudem haben kleinere Organisationen häufig eine klarere Vision und Zielsetzung, was den gesamten Prozess vereinfacht. Auf der anderen Seite können große Unternehmen von mehr Ressourcen und besserer Ausstattung profitieren, benötigen aber mehr Zeit zur Koordination dieser Ressourcen. Auch die Vielfalt der Meinungen in großen Organisationen kann zu längeren Diskussionen führen, was den Prozess zusätzlich verlängert. Schließlich kann die geografische Verteilung von Mitarbeitern in großen Firmen zusätzliche Kommunikationsherausforderungen mit sich bringen, was die strategische Planung weiter verzögern kann.

Komplexität der Aufgaben

Komplexe Aufgaben erfordern oft eine tiefere Analyse und umfangreiche strategische Überlegungen. Je mehr Variablen zu berücksichtigen sind, desto komplizierter wird die Festlegung von Zielen und Strategien. Diese Komplexität kann durch externe Faktoren wie Marktbedingungen oder technologische Entwicklungen zusätzlich verstärkt werden. Ein hohes Maß an Detailgenauigkeit kann ebenfalls mehr Zeit in Anspruch nehmen, da jede Entscheidung gut überlegt sein muss. Darüber hinaus ist die Durchführung umfassender Risikobewertungen notwendig, um potenzielle Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen, was den Zeitrahmen weiter verlängern kann. Die Einbindung verschiedener Expertisen ist zwar zeitaufwendig, verbessert jedoch die Qualität der Planung erheblich. Die Erstellung von Szenarien und Alternativplänen erfordert ebenfalls zusätzliche Planungszeit und bringt oft neue Überlegungen mit sich. Außerdem können die Interdependenzen zwischen verschiedenen Aufgaben zu Verzögerungen führen, da häufig mehrere Abteilungen eng zusammenarbeiten müssen. Schließlich führt die Notwendigkeit regelmäßiger Anpassungen an die Strategie dazu, dass die Komplexität weiter zunimmt und somit auch der erforderliche Zeitraum für die strategische Planung.

Managementkompetenz

Die Managementkompetenz hat einen erheblichen Einfluss auf die Dauer und Effizienz der strategischen Planung. Erfahrene Führungskräfte können Probleme schneller identifizieren und Lösungen finden, was den gesamten Prozess beschleunigt. Kompetente Manager bringen nicht nur Fachwissen mit, sondern verstehen auch die Teamdynamik und können diese positiv beeinflussen. Wenn Führungskräfte strategisch denken, gelingt es ihnen besser, den Planungsprozess zu steuern und auf Herausforderungen flexibel zu reagieren.

Schulungen und Weiterbildungen sind entscheidend, um die Kompetenzen des Managements zu stärken. Diese Maßnahmen helfen nicht nur, die Planung zu beschleunigen, sondern fördern auch eine Kultur des Lernens, die für die Anpassung an Veränderungen notwendig ist. Ein starkes Führungsteam kann zudem die Mitarbeitenden motivieren und in den Planungsprozess einbeziehen, was die Akzeptanz der Strategie erhöht.

Gute Kommunikationsfähigkeiten sind ebenfalls wichtig, da sie den Informationsfluss innerhalb der Organisation fördern. Ein klares Verständnis von Zielen und Werten seitens des Managements verkürzt die Planungsdauer, da alle Beteiligten auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ebenso ist die Fähigkeit, konstruktiv mit Feedback umzugehen, entscheidend für die Entwicklung einer effektiven Strategie.

Einbindung der Mitarbeitenden

Die Einbindung der Mitarbeitenden ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer strategischen Planung. Wenn Mitarbeitende aktiv am Planungsprozess teilnehmen, steigt nicht nur die Akzeptanz der Strategie, sondern auch die Motivation und das Engagement im Team. Sie bringen oft wertvolle Perspektiven und Ideen ein, die die Strategie bereichern können. Regelmäßige Feedback-Runden ermöglichen es, den Prozess ständig zu optimieren und Bedenken frühzeitig zu äußern. Workshops zur Ideenfindung fördern die Kreativität und stärken die Teamarbeit. Ein transparenter Prozess schafft Vertrauen in die Führung und erleichtert die Identifizierung potenzieller Probleme. Auch digitale Tools können die Einbindung unterstützen, indem sie den Austausch von Ideen und Informationen erleichtern. Daher ist es wichtig, eine offene Kommunikationskultur zu fördern, die alle Mitarbeitenden ermutigt, sich aktiv einzubringen.

Vorbereitung und Planung

Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg von Workshops und Meetings. Klare Ziele für jeden Workshop zu definieren, hilft dabei, den Fokus zu behalten und die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Ein detaillierter Zeitplan kann den gesamten Prozess straffen und sicherstellen, dass alle Aspekte abgedeckt werden. Zudem ist es wichtig, dass den Teilnehmenden rechtzeitig Vorabinformationen und Materialien zur Verfügung gestellt werden, um eine produktive Diskussion zu ermöglichen.

Die Identifikation relevanter Stakeholder und deren frühzeitige Einbindung sind ebenfalls von großer Bedeutung. Dies fördert nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Qualität der Ergebnisse. Die Auswahl geeigneter Moderatoren kann einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Meetings haben. Technische Vorbereitungen, wie die Nutzung von effektiven Präsentationstechniken, dürfen ebenfalls nicht vernachlässigt werden.

Darüber hinaus kann Feedback aus vorherigen Planungszyklen wertvolle Erkenntnisse liefern, die in die neue Vorbereitung einfließen sollten. Die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten vor Beginn der Workshops erhöht die Effizienz und sorgt dafür, dass jeder Teilnehmer genau weiß, was von ihm erwartet wird. Schließlich können Projektmanagement-Tools den Planungsprozess unterstützen, indem sie eine strukturierte Herangehensweise bieten und die Kommunikation zwischen den Beteiligten erleichtern.

Die 7 Grundelemente der strategischen Planung?

Die strategische Planung ist ein entscheidender Prozess für Unternehmen. Zuerst definiert man die Vision und Mission: Die Vision beschreibt langfristige Ziele, während das Leitbild den Zweck festlegt. Dann führt man eine SWOT-Analyse durch, um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zu erkennen. Daraufhin identifiziert man strategische Ziele, die konkret und messbar sind. Aktionspläne werden entwickelt, um diese Ziele zu erreichen, wobei Verantwortlichkeiten zugewiesen werden. Es folgt die Zuweisung der Ressourcen zur Unterstützung dieser Prioritäten. Um den Fortschritt zu überwachen sind spezifische Kennzahlen wichtig. Schließlich sollte der Plan regelmäßig angepasst werden, um stets relevant zu bleiben.

Vision und Mission definieren

Die Vision eines Unternehmens sollte klar und inspirierend formuliert sein. Sie dient als Leitstern, der die Mitarbeiter motiviert und ihnen eine Vorstellung davon gibt, wohin die Reise geht. Eine gute Vision geht über das Tagesgeschäft hinaus und hat langfristige Ziele im Blick. Das Leitbild, auch Mission genannt, beschreibt konkret, wie das Unternehmen seine Vision erreichen möchte. Es legt den Zweck des Unternehmens fest und definiert, für wen es tätig ist und auf welche Weise.

Um die Vision und Mission zu entwickeln, ist es wichtig, die Mitarbeiter einzubeziehen. Dadurch fühlen sie sich stärker mit den Zielen des Unternehmens verbunden. Eine klare und verständliche Formulierung ist entscheidend, damit alle Mitarbeiter die Vision und Mission verinnerlichen können. Zudem sollte die Vision regelmäßig überprüft und angepasst werden, um ihre Relevanz in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu gewährleisten.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen, das nachhaltige Produkte vertreibt, könnte eine Vision formulieren, die eine umweltfreundliche Zukunft beschreibt. Die Mission könnte dann klar festlegen, dass das Unternehmen durch innovative Produkte und faire Praktiken zur Reduktion von Abfall und zur Förderung von Nachhaltigkeit beiträgt. So wird nicht nur ein Bild der Zukunft gezeichnet, sondern auch der Weg dorthin klar umrissen.

- Die Vision sollte klar und inspirierend sein, um die Mitarbeiter zu motivieren.

- Das Leitbild sollte die Werte des Unternehmens widerspiegeln, um eine starke Unternehmenskultur zu fördern.

- Die Vision sollte langfristige Ziele vor Augen haben, die über das tägliche Geschäft hinausgehen.

- Die Mission sollte konkret beschreiben, wie das Unternehmen seine Vision erreichen möchte.

- Beteiligen Sie Mitarbeiter an der Entwicklung der Vision und Mission, um deren Engagement zu erhöhen.

- Die Vision sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden, um relevanter zu bleiben.

- Das Leitbild sollte einfach und verständlich formuliert sein, damit es von allen Mitarbeitern verstanden wird.

- Die Vision und Mission sollten in der Unternehmenskommunikation klar kommuniziert werden.

- Die Vision kann ein Bild der Zukunft zeichnen, das die Richtung des Unternehmens zeigt.

- Die Mission sollte die Hauptaufgaben des Unternehmens klar definieren, um den Fokus zu halten.

SWOT-Analyse durchführen

Die SWOT-Analyse ist ein wichtiges Instrument in der strategischen Planung. Zunächst sollten die Stärken des Unternehmens identifiziert werden, wie zum Beispiel ein engagiertes Team oder innovative Produkte. Diese Stärken bilden die Grundlage, um gezielt an deren Ausbau zu arbeiten. Gleichzeitig müssen auch die Schwächen ehrlich betrachtet werden, wie etwa unzureichende Marketingstrategien oder finanzielle Engpässe, um gezielte Verbesserungen zu ermöglichen.

Die Analyse sollte darüber hinaus Chancen im Markt aufdecken, wie neue Zielgruppen oder Technologien, die genutzt werden können. Ebenso wichtig ist es, potenzielle Risiken zu antizipieren, um Strategien zur Minderung zu entwickeln. Hierbei ist es hilfreich, das Team in den Analyseprozess einzubeziehen, um unterschiedliche Perspektiven zu sammeln und ein umfassenderes Bild zu erhalten.

Es empfiehlt sich, die Ergebnisse der SWOT-Analyse klar zu dokumentieren und zu kommunizieren, da diese als Grundlage für die strategische Planung dienen können. Eine visuelle Darstellung, etwa in Form einer Matrix, kann dabei helfen, die Verständlichkeit zu erhöhen. Die Analyse sollte sowohl interne als auch externe Faktoren berücksichtigen und regelmäßig aktualisiert werden, um Veränderungen im Umfeld zu berücksichtigen.

| Aspekt | Details |

|---|---|

| Stärken | Engagiertes Team, effiziente Prozesse |

| Schwächen | Finanzen, Marketing |

| Chancen | Neue Märkte, Technologische Entwicklungen |

| Risiken | Wettbewerb, Marktvolatilität |

| Regelmäßige Aktualisierung | Umweltveränderungen berücksichtigen |

| Team einbeziehen | Verschiedene Perspektiven sammeln |

| Dokumentation | Ergebnisse klar kommunizieren |

| Grundlage für Planung | Dient auch der strategischen Planung |

| Visuelle Darstellung | Erhöht Verständlichkeit |

| Interne und externe Faktoren | Berücksichtigen beide Aspekte |

Strategische Ziele identifizieren

Das Identifizieren strategischer Ziele ist ein zentraler Schritt in der strategischen Planung. Diese Ziele sollten spezifisch und messbar formuliert werden, um die Erfolgskontrolle zu erleichtern. Ein Beispiel dafür könnte das Ziel sein, den Umsatz um 15 Prozent innerhalb eines Jahres zu steigern. Solche klaren Vorgaben helfen, den Fortschritt zu überwachen und die Motivation der Mitarbeiter zu fördern.

Es ist wichtig, dass die Ziele realistisch sind, um die Motivation nicht zu gefährden. Wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, dass die Ziele unerreichbar sind, kann dies zu Frustration führen. Kurzfristige und langfristige Ziele sollten in Einklang stehen, sodass alle Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.

Darüber hinaus sollten die strategischen Ziele im Einklang mit der Vision und Mission des Unternehmens stehen. Wenn die Ziele nicht mit den übergeordneten Werten übereinstimmen, ist es schwierig, das Engagement der Mitarbeiter zu sichern. Ein weiterer Aspekt ist, dass Mitarbeiter in den Prozess der Zielsetzung einbezogen werden sollten. Dies erhöht die Akzeptanz und das Engagement.

Regelmäßige Überprüfungen der Ziele sind ebenfalls entscheidend. Märkte und Rahmenbedingungen ändern sich, und die Strategie sollte flexibel genug sein, um darauf zu reagieren. Klare Verantwortlichkeiten helfen dabei, dass jeder Mitarbeiter weiß, was von ihm erwartet wird, um die Ziele zu erreichen.

Zudem sollten Ziele transparent kommuniziert werden, damit alle im Team verstehen, worauf sie hinarbeiten. Die Definition von Prioritäten kann helfen, den Fokus zu bewahren und sicherzustellen, dass wichtige Ziele nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Schließlich sollten auch die persönlichen Entwicklungsziele der Mitarbeiter berücksichtigt werden, um deren individuelle Motivation und Karrierechancen zu fördern.

Aktionspläne entwickeln

Aktionspläne sind der Schlüssel zur Umsetzung strategischer Ziele. Sie sollten klare Schritte beinhalten, die notwendig sind, um diese Ziele zu erreichen. Dabei ist es wichtig, dass die Verantwortlichkeiten eindeutig zugewiesen werden, um Accountability zu fördern. Jeder Mitarbeiter sollte wissen, was von ihm erwartet wird, damit keine Unsicherheiten entstehen. Fristen sind ebenfalls entscheidend; sie sollten realistisch gesetzt werden, um die Umsetzung zu unterstützen. Überfordernde Zeitrahmen können die Motivation der Mitarbeiter beeinträchtigen.

Zusätzlich müssen die Ressourcen, die für die Umsetzung benötigt werden, identifiziert und bereitgestellt werden. Das bedeutet, dass sowohl finanzielle Mittel als auch personelle Kapazitäten eingeplant werden müssen. Die Definition von Kennzahlen zur Erfolgsmessung ist ebenfalls wichtig. Diese Kennzahlen helfen, den Fortschritt zu tracken und rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen, falls nötig.

Aktionspläne sollten flexibel gestaltet werden, um auf Veränderungen reagieren zu können. Regelmäßige Meetings zur Überprüfung des Fortschritts können die Motivation erhöhen und helfen, alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten. Eine offene und transparente Kommunikation über den Fortschritt ist essenziell. Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, Feedback zu den Aktionsplänen zu geben, um die Umsetzung weiter zu optimieren. Schließlich sollte die Dokumentation der Aktionspläne zentralisiert und für alle zugänglich sein, damit jeder im Team jederzeit darauf zugreifen kann.

Ressourcen zuweisen

Die Zuweisung von Ressourcen ist ein zentraler Bestandteil der strategischen Planung, da sie direkt auf die strategischen Prioritäten des Unternehmens abgestimmt sein sollte. Um maximale Effizienz zu erreichen, müssen finanzielle Ressourcen klar eingeplant werden, um Engpässe zu vermeiden. Beispielsweise kann ein Unternehmen, das in neue Technologien investieren möchte, sicherstellen, dass das Budget dafür rechtzeitig genehmigt wird. Personelle Ressourcen sollten entsprechend den Anforderungen der Aktionspläne verteilt werden, sodass die richtigen Mitarbeiter an den passenden Projekten arbeiten. Zudem ist es wichtig, Material- und Technologieressourcen rechtzeitig zu beschaffen, um Verzögerungen zu vermeiden.

Regelmäßige Überprüfungen der Ressourcenzuweisung sind essentiell, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Bedürfnissen des Unternehmens entspricht. Dabei sollten Mitarbeiter in den Prozess einbezogen werden, um deren Perspektiven und Erfahrungen zu berücksichtigen. Eine transparente Kommunikation über die Ressourcenverteilung hilft, Missverständnisse zu vermeiden und das Team auf dieselben Ziele auszurichten. Engpässe müssen frühzeitig erkannt und behoben werden, um den Fortschritt nicht zu gefährden. Die Dokumentation der Zuweisung gewährleistet die Nachverfolgbarkeit und erleichtert zukünftige Analysen. Durch regelmäßige Bewertungen kann die Effizienz der Ressourcennutzung kontinuierlich verbessert werden.

Fortschritt überwachen und auswerten

Um den Fortschritt einer strategischen Planung effektiv zu überwachen, ist es wichtig, klare Kennzahlen zu definieren und diese auch zu kommunizieren. So wissen alle Beteiligten, welche Kriterien zur Erfolgsmessung herangezogen werden. Regelmäßige Überprüfungen sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Strategie auf Kurs bleibt, und um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Feedback von Mitarbeitern kann dabei sehr wertvoll sein, da es oft nützliche Einblicke zur Verbesserung der Prozesse liefert.

Die Ergebnisse der Fortschrittsüberwachung sollten transparent dokumentiert werden, damit alle Beteiligten einen Überblick über den aktuellen Stand erhalten. Die Monitoring-Mechanismen sollten so gestaltet sein, dass sie einfach und verständlich sind, um die Akzeptanz zu erhöhen. Zudem empfiehlt es sich, große Ziele in kleinere, erreichbare Meilensteine zu unterteilen, damit der Fortschritt klarer sichtbar wird und Erfolge leichter gefeiert werden können.

Die Auswertung der Fortschritte sollte sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigen. Regelmäßige Teammeetings zur Überprüfung des Fortschritts fördern nicht nur die Zusammenarbeit, sondern bieten auch eine Plattform, um Erfolge und Herausforderungen offen zu besprechen. Die Erkenntnisse aus der Überwachung sollten stets in die weitere Planung einfließen, um den strategischen Plan an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Erfolgreiche Initiativen zu feiern kann zudem die Motivation des Teams steigern und zu einer positiven Unternehmenskultur beitragen.

Strategischen Plan nach Bedarf anpassen

Die Anpassung des strategischen Plans ist ein wesentlicher Schritt für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Diese Anpassungen sollten auf den Ergebnissen der Fortschrittsüberwachung basieren, um sicherzustellen, dass der Plan den aktuellen Gegebenheiten entspricht. Dabei ist es wichtig, aktiv Feedback von Mitarbeitern und Stakeholdern einzuholen und zu berücksichtigen, um verschiedene Perspektiven in den Anpassungsprozess einfließen zu lassen.

Der Plan sollte flexibel genug sein, um auf Veränderungen im Markt zu reagieren. Regelmäßige Reviews helfen, die Relevanz des Plans zu sichern und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorzunehmen. Die Kommunikation über diese Anpassungen sollte klar und transparent sein, damit alle Beteiligten informiert sind und sich mit den Änderungen identifizieren können.

Außerdem ist es sinnvoll, vorherige Erfahrungen zu nutzen, um den Plan kontinuierlich zu verbessern. Die Dokumentation der Anpassungen gewährleistet eine lückenlose Nachverfolgbarkeit und ermöglicht es, erfolgreiche Strategien beizubehalten, während weniger erfolgreiche Strategien überdacht werden können. Der strategische Plan sollte regelmäßig in gesamten Unternehmensbesprechungen thematisiert werden, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind und die strategische Ausrichtung des Unternehmens klar bleibt.

Häufig gestellte Fragen

Was versteht man unter strategischer Planung?

Strategische Planung ist ein Prozess, bei dem Unternehmen langfristige Ziele festlegen und Wege entwickeln, um diese zu erreichen. Es ist wie ein Fahrplan, der die Richtung zeigt.

Welche Methoden können bei der strategischen Planung helfen?

Es gibt verschiedene Methoden, wie SWOT-Analyse, Balanced Scorecard oder PESTEL-Analyse. Diese Methoden helfen, die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zu identifizieren.

Wie oft sollte strategische Planung durchgeführt werden?

Strategische Planung sollte regelmäßig, oft jährlich oder alle paar Jahre, durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Ziele aktuell bleiben und sich an Veränderungen anpassen.

Wer ist an der strategischen Planung beteiligt?

In der Regel sind Führungskräfte und wichtige Mitarbeiter beteiligt, manchmal auch externe Berater, die frische Perspektiven einbringen können.

Wie kann man den Erfolg der strategischen Planung messen?

Der Erfolg kann durch Kennzahlen, wie Umsatzsteigerung oder Marktanteil, gemessen werden. Zudem sind regelmäßige Überprüfungen wichtig, um festzustellen, ob die Ziele erreicht werden.

Was sind die wichtigsten Faktoren, die die Dauer der strategischen Planung beeinflussen?

Die wichtigsten Faktoren sind die Unternehmensgröße, die Komplexität der Ziele, die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Teamzusammenstellung und die Marktsituation.

Wie kann die Unternehmensgröße die strategische Planung beeinflussen?

Größere Unternehmen benötigen oft mehr Zeit für die Planung, da sie mehr Stakeholder und Prozesse berücksichtigen müssen.

Warum spielt die Komplexität der Ziele eine Rolle?

Je komplexer die Ziele sind, desto umfassender müssen sie analysiert werden, was die Planungszeit verlängern kann.

Inwiefern beeinflussen die verfügbaren Ressourcen die Planungsdauer?

Wenn nicht genügend Ressourcen wie Zeit, Personal oder finanzielle Mittel vorhanden sind, kann die Planung länger dauern.

Wie wirkt sich die Marktsituation auf die strategische Planung aus?

In einem dynamischen Markt müssen Unternehmen schnell reagieren, was zusätzliche Planungsschritte und damit Zeit in Anspruch nehmen kann.

Wie lange dauert eine strategische Planung?

Die Dauer der strategischen Planung variiert je nach Größe der Organisation und Komplexität der Aufgaben, meist zwischen 6 und 12 Monaten. Fünf Schlüssel- faktoren wie die Größe der Organisation, die Managementkompetenz, die Einbindung der Mitarbeitenden, sowie eine gründliche Vorbereitung beeinflussen den Zeitraum entscheidend. Eine strukturierte Planung mit klarer Kommunikation kann den Prozess effizienter gestalten und die Umsetzungszeit verkürzen.

Was versteht man unter den Grundelementen der strategischen Planung?

Die Grundelemente der strategischen Planung sind grundlegende Bausteine, die helfen, eine klare Richtung für ein Unternehmen festzulegen. Dazu gehören Vision, Mission, Ziele, Analyse, Strategie und Umsetzung.

Wie wirken sich die Grundelemente auf den Unternehmenserfolg aus?

Die Grundelemente liefern eine strukturierte Vorgehensweise und helfen, Entscheidungen zu treffen, die den Unternehmenserfolg langfristig fördern, indem sie Ziele und Strategien klar definieren.

Kann ich die Grundelemente der strategischen Planung selbst umsetzen?

Ja, theoretisch kann jeder die Grundelemente der strategischen Planung selbst umsetzen. Es erfordert jedoch Fachwissen und Erfahrung, um diese effektiv anzuwenden.

Warum sind die Grundelemente wichtig für die Unternehmensführung?

Die Grundelemente sind wichtig, weil sie einen klaren Fahrplan bieten, der es der Unternehmensführung ermöglicht, fokussiert zu arbeiten, Ressourcen effizient zu nutzen und Risiken besser zu managen.

Wie oft sollten die Grundelemente überprüft oder aktualisiert werden?

Es ist ratsam, die Grundelemente regelmäßig, etwa jährlich oder bei wesentlichen Veränderungen im Unternehmen oder im Markt, zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Was ist strategische Unternehmensplanung?

Strategische Unternehmensplanung ist der Prozess, sich Ziele für die Zukunft zu setzen und zu entscheiden, wie man diese Ziele erreicht.

Warum ist strategische Unternehmensplanung wichtig?

Sie hilft Unternehmen, langfristig erfolgreich zu sein, indem sie Ressourcen effektiv nutzt und Risiken minimiert.

Wie oft sollte man strategische Unternehmensplanung durchführen?

In der Regel sollte man sie mindestens einmal im Jahr überprüfen und anpassen, um auf Veränderungen im Markt zu reagieren.

Wer ist an der strategischen Unternehmensplanung beteiligt?

In der Regel sind das Führungskräfte, Manager und manchmal auch Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen.

Welche Methoden gibt es für strategische Unternehmensplanung?

Beliebte Methoden sind SWOT-Analysen, Szenarioplanung und das Balanced Scorecard-Modell.